Maloya ist mehr als nur Musik – es ist kultureller Widerstand, spiritueller Ruf und ein Stück Geschichte. Ursprünglich fern von den freudigen Tönen, wie man sie heute kennt, entstand Maloya aus den Rhythmen und Ritualen versklavter Menschen afrikanischer und madagassischer Herkunft. Auf den Plantagen zunächst Teil von Zeremonien, wurde er später Ausdruck von Protest und Identität.

Der Name stammt vom madagassischen maloy aho – „aussprechen“ oder „plaudern“. Unverkennbar ist der hypnotische 6/8-Rhythmus, gespielt auf Trommeln wie der Roulèr, die dem Sound seinen wellenartigen Fluss verleiht – mal wiegend, mal antreibend. Dazu kommen das metallene Kayamb, geschüttelt wie eine Maraca, und die Pikèr, ein Schlagholz. Kein Bling, keine Elektronik – nur rohe Energie, tiefe Emotion und oft improvisiert im Moment.

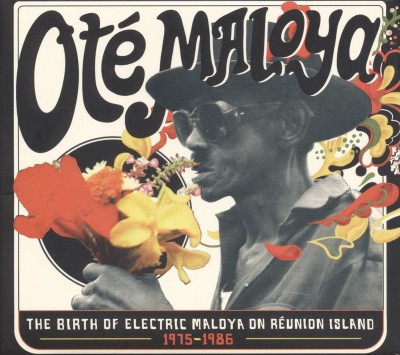

Über Jahrzehnte wurde Maloya von den französischen Kolonialbehörden als „subversiv“ verboten, zu eng war seine Verbindung zu politischer Unabhängigkeit und kreolischer Selbstbestimmung. Erst in den 1980ern durfte er wieder frei erklingen. Besonders spannend sind jedoch die Jahre 1975–1985, als Maloya sich von seinen Fesseln befreite und zur dominierenden Musik La Réunions wurde. Das englische Label Strut widmete dieser Aufbruchsstimmung die empfehlenswerte Compilation Ote Maloya.

Mitte der 1970er begann eine neue Künstlergeneration, traditionelle Lieder mit poetischen Texten, westlichen, afrikanischen und indischen Instrumenten sowie Jazz-, Funk-, Rock- und Psychedelia-Elementen zu verbinden – und brachte Maloya in die Mitte der Gesellschaft. Heute ist er UNESCO-Welterbe, Symbol kulturellen Überlebens und musikalischer Innovation.